L’arte non è un mestiere, è la maniera in cui si esercita un mestiere

Jean Renoir

Descrizione:

Diamo spazio ad artisti locali e non per raccontare la loro arte, chi sono e il loro perché.

- Un re superbo quanto stupido.di Francesca Nicolò

Tra le Dolomiti aleggia una leggenda unica e straordinaria; quella di Re Laurino.

Il re dei nani del Catinaccio, famoso per il suo magico Giardino delle Rose, allocato sui monti. La storia narra che, dopo aver rapito la principessa Similde, egli fu sconfitto da un cavaliere che sciolse il suo mantello magico dell’ invisibilità individuando i movimenti delle rose.

Il sovrano infatti possedeva una cintura che gli conferiva la forza di dodici uomini e un mantello che lo rendeva invisibile, ma era anche un uomo abbastanza stolto.

Per vendetta, maledisse il giardino, ordinando che non potesse essere più visto né di giorno né di notte; tuttavia, si dimenticò dell’alba e del tramonto, che ora tingono le cime di rosa, attraverso un fenomeno chiamato “Enrosadira”.

In questo modo la sua stoltezza gli fu fatale e nulla poté contro la bellezza di una natura incontaminata. E anche se il suo giardino non è più visibile, le cime delle sue montagne donano quel colore che sarebbe dovuto mancare.

Chiaro esempio di come la superbia non sia sempre la scelta vincente.

- Le creature delle grotte.di Francesca Nicolò

Gli anfratti dei laghi veneti nascondono qualcosa di unico, affascinante e suggestivo.

Uno di essi è legato a delle misteriose ed antichissime figure.

Le Anguane rappresentano delle creature mitologiche femminili appartenenti alla tradizione alpina e prealpina, spesso identificate con ninfe o spiriti legati all’acqua e alla natura.

Generalmente descritte come belle e benevole, proteggono acque, boschi e montagne, tuttavia possono diventare vendicative se ciò che proteggono viene danneggiato.

Sono legate a riti di fertilità e spesso accompagnate dai Salbanei, ossia dei folletti dispettosi.

Il loro nome deriva dal latino “aqua”.

A seconda delle leggende e delle zone, possono avere aspetti umani o mostruosi (ad es. piedi caprini, coda di serpente, lunghissime mammelle).

Capaci di predire il futuro e dare buoni consigli, spesso si riuniscono di notte per lavare i panni e preparare il pane, il cui profumo si sparge dolcemente nell’aria.

Connesse al ciclo della natura, aprono i fiori al mattino e rendono l’erba più verde.

Si confondono con la gente comune senza essere riconosciute.

Esiste una grotta a Durlo, nel Vicentino, legata a queste leggende e dove è possibile recarsi in visita per respirare questa magica suggestione.

- Il Mazaròl (o Sanguanel).di Francesca Nicolò

Le creature dei boschi non sono una prerogativa solo del Nord Europa; anche il nostro paese vanta una tradizione assolutamente importante riguardo questo argomento.

Analizziamone una tra le più note.

Il Mazaròl (o Mazariòl) è una figura leggendaria del folclore delle Dolomiti, in particolare delle zone del Veneto e del Trentino-Alto Adige.

Viene spesso descritto come un folletto o un omino selvatico, piccolo e con un aspetto caratteristico: una lunga barba, un cappuccio rosso, un mantello nero e scarpe a punta.

Nonostante il suo carattere schivo e dispettoso, a questa creatura è attribuita una conoscenza straordinaria dell’arte casearia. Secondo la leggenda, gli abitanti del Primiero e di altre valli appresero i segreti per fare il burro, il formaggio e la tosèla (un formaggio fresco tipico) spiandolo o grazie a una ragazza che, dopo essere stata sua prigioniera e aver recuperato la memoria, insegnò ai suoi compaesani i segreti appresi.

Essa abita nei boschi fitti, nelle valli impervie e nelle caverne, tenendosi lontano dal contatto umano.È noto per essere un gran lavoratore, instancabile nella cura del suo bestiame (capre, pecore, bovini) e nella lavorazione del latte.

Ma occorre fare molta ed estrema attenzione.

La leggenda più diffusa avverte di non seguire mai le sue impronte.

Chiunque ne calpesti una finisce vittima di un incantesimo: perde la memoria di sé e della sua vita passata, ed è costretto a seguire tutte le altre impronte fino alla caverna del folletto, dove rimane suo servo.

Perso in un tempo non definito, prigioniero di un mistero che tale rimarrà.

- Leggenda di Burano.di Francesca Nicolò

Tutto il mondo conosce l’isola di Murano, ma ben pochi quella di Burano: situata a pochi km di distanza. Essa è protagonista di diversi e suggestivi accadimenti.

Le storie più famose riguardano l’origine del merletto e il motivo del colore delle case.

La prima narra di un pescatore che, resistendo al canto delle sirene, ricevette da loro un velo nuziale fatto di schiuma marina, che ispirò le donne dell’isola a creare i famosi merletti.

L’uomo era determinato a non cedere ad alcuna tentazione e venne premiato per la propria integrità morale e determinazione.

Un’altra leggenda spiega, forse in maniera più realistica e concreta, la colorazione intensa delle abitazioni.

I pescatori di Burano dipinsero le loro case con colori vivaci per poterle riconoscere facilmente anche in condizioni di scarsa visibilità, come la nebbia. Anche se si è fatta strada un’altra interpretazione che suggerisce i colori come identificazione delle diverse famiglie, specialmente quelle con lo stesso cognome.

Un posto unico, conosciuto ma non troppo oggetto del turismo di massa, e luogo che emana pace e sembra appartenere ad un epoca lontana.

Colorato, custodito dal mare e raccolto al pari di un borgo fatato.

- La biscia del Biscione.di Francesca Nicolò

Oggi la tocco piano sull’emblema simbolo per eccellenza e che credo tutti in Italia conoscano.

La leggenda del biscione, simbolo di Milano, ha diverse versioni, la più nota riguarda Ottone Visconti, signore della città meneghina. Uno dei personaggi più noti nella cultura popolare e nella storia della città.

Durante la Seconda Crociata, il nobile si scontrò con un guerriero saraceno che portava uno stemma contenente un drago alato il quale era in procinto di divorare un bambino.

Egli vinse il duello e adottò l’insegna del nemico.

Il fanciullo nel suo stemma venne reinterpretato come un saraceno sconfitto: ossia il pagano che aveva perso contro la nobiltà occidentale.

Le sette spire del serpente rappresenterebbero le sette vittorie di Ottone Visconti su altri guerrieri.

Ma la storia non finisce mica qui.

Vi ho appena raccontato infatti la versione più accreditata….

Si annoverano altre due leggende:

- Il drago Tarantasio: Un’altra versione lega il biscione all’uccisione del drago Tarantasio, che infestava il lago Gerundo e terrorizzava gli abitanti di Milano, in particolare i bambini. Va precisato che la figura del drago è da sempre evocativa del male e pertanto in questa lotta si potrebbe ravvisare l’eterno dualismo tra bene e malvagità.

- Il re Desiderio: Una leggenda meno diffusa narra che, durante un sogno, un serpente si posò sul capo del re longobardo Desiderio ma non lo morse. Da quel momento, il serpente divenne il simbolo della sua stirpe. Il serpente è anche il simbolo della farmacia, la disciplina deputata alla cura dei malanni. Anche in questo episodio, si possono ravvisare dei chiari segni di tipo esoterico- simbolico.

Il biscione oggi cosa rappresenta? Possiamo dire che rappresenti l’essenza stessa di Milano: ne portano effige lo stemma dei Visconti, degli Sforza e di Milano, ed è visibile in molti luoghi della città.

Il simbolo è ancora oggi utilizzato da marchi come Alfa Romeo, Mediaset e Inter

Emblema della forza e della determinazione di una città che, da sempre, si contraddistingue per dinamismo ed eclettismo.

- Un amore oltre il tempo.di Francesca Nicolò

La città di Sestri Levante nacque da un grande ed infinito amore: esso spiega l’origine del nome della cittadina e del golfo.

Un racconto drammatico e al tempo stesso affascinante che vede come protagonisti due personaggi speciali: la sirena Segesta e Tigullio, un tritone.

La donna era una sirena di rara bellezza che viveva negli abissi marini.

Ogni giorno saliva in superficie per crogiolarsi al sole sullo scoglio e ammirare la lussureggiante foresta sulla terraferma. Nelle sue contemplazioni ebbe modo di scorgere l’affascinante creatura marina di cui si innamorò perdutamente.

Il loro amore crebbe segretamente, lontano da occhi indiscreti.

La felicità suscitò la gelosia del potente dio del mare, Nettuno, che aveva un debole per la giovane. Purtroppo, in preda all’ira, scatenò una terribile tempesta per punirli.

La sirena Segesta non riuscì a mettersi in salvo e perì tra le onde impetuose scaraventata sugli scogli.

Il tritone Tigullio, disperato per la perdita dell’amata, giurò che il suo spirito non avrebbe mai lasciato le acque di Sestri, e ancora oggi protegge le due baie attraverso un amuleto magico.

Un chiaro richiamo alla storia proviene dal primo nome della città, Segesta Tigullorum, che unisce i nomi dei due innamorati.

Lo spirito della sirena protegge tuttora le due baie di Sestri: la Baia delle Favole e la Baia del Silenzio.

Meravigliose e infinitamente incantate, perse nella leggenda di un amore eterno.

- La Madonna, la superbia umana e….di Francesca Nicolò

Mai oltrepassare il limite della benevolenza, e questa storia ne è un drammatico emblema.

La leggenda della bella Alda è legata alla cosiddetta Sacra di San Michele, un’antica abbazia situata in Val di Susa, in Piemonte.

Essa narra di una fanciulla, Alda, celebre per la sua bellezza ma anche per una vanità ed una superbia assolutamente fuori dal comune.

Un giorno, mentre si trovava sulla cima della torre più alta del promontorio, la donna venne inseguita da alcuni soldati e, per sfuggire, si gettò nel vuoto. Probabilmente gli uomini erano due malintenzionati e lei cercava di fuggire le loro attenzioni non richieste.

E, in quel frangente, accadde l’impensabile.

Mentre precipitava, invocò la Madonna, che la salvò miracolosamente facendola atterrare incolume a terra. Maria ebbe a pietà la supplica della giovane e ritenne giusto risparmiarla dalla morte.

Purtroppo il miracolo, invece che renderla umile e devota, ne accrebbe la superbia.

Alda si vantava continuamente di questo accadimento e tutti oramai conoscevano la storia incredibile.

Sentendosi invincibile, decise di ripetere l’impresa per dimostrare a tutti la “potenza”. Questa volta, tuttavia, non invocò la Madonna, ma si gettò di nuovo dalla torre per vanità e dimostrazione delle capacità.

La Madonna, stizzita dalla sua arroganza e dal suo gesto irrispettoso, non la soccorse una seconda volta.

Alda precipitò e morì schiantandosi sulle rocce.

La trama di questa storia è un monito contro la superbia e l’arroganza.

Rappresenta il pericolo di dare per scontata la benevolenza divina e di usare la fede per soddisfare la propria vanesia.

La torre da cui si gettò la fanciulla è ancora oggi conosciuta come la “Torre della Bell’Alda” ed è meta di visitatori ogni giorno: curiosi di vedere il luogo dove iniziò ed ebbe fine la superbia di una donna profondamente stupida.

- Il Drago eroe di Torino.di Francesca Nicolò

Volete iniziare a raccontare del Piemonte senza prima parlare del simbolo per eccellenza del capoluogo della regione?

La leggenda narra che a Torino, in un tempo indefinito, un drago che terrorizzava la popolazione: la creatura sputafuoco viveva nei boschi attorno alla città, uccidendo animali e bruciando case.

Esasperati, gli abitanti decisero di mandare un animale forte per affrontare il loro nemico. La scelta ricadde su un toro dal pelo rosso. Diedero all’animale con una bevanda a base di acqua e vino rosso per affrontare una lotta che sarebbe stata certamente mortale.

Il toro infatti riuscì a sconfiggere il drago, ma morì a sua volta per le ferite riportate.

In segno di gratitudine e onore, la città decise di inserire il toro rosso nel suo stemma, e da questo sacrificio sarebbe poi derivato il nome di Torino.

Omaggio ad un simbolo che è da sempre emblema di determinazione, forza e resilienza.

Una delle tante mete da visitare.

- La leggenda della Stella Alpina.di Francesca Nicolò

Non potevamo non concludere questa mini-raccolta di leggende con la storia dedicata al fiore montano per eccellenza: la stella alpina.

La sua è una di quelle vicende che non possono non essere raccontate. Quanti amanti della montagna non vanno proprio alla ricerca di questo meraviglioso fiore?

Si narra che la stella alpina fosse in origine una splendida fanciulla. Pur corteggiata da moltissimi cavalieri, ella non trovò mai il vero amore e morì sola nella disperazione: nessun pretendente era mai abbastanza. Complice anche una famiglia alle spalle che foraggiava l’unione con figure di rango elevato, ma che, in montagna, difficilmente si potevano trovare.

Dopo la sua morte il corpo venne portato sulla cima più alta delle Alpi, dove per magia si trasformò in un fiore candido destinato a popolare luoghi lontani e quasi inaccessibili.

La leggenda vuole che la fanciulla amasse rifugiarsi sulle alture a leggere e ad ammirare i paesaggi incantati.

Il nome tedesco della stella alpina è edelweiss (“nobile bianco”) e per i popoli di lingua tedesca cogliere l’edelweiss significa proprio “riuscire ad ottenere il più nobile onore che un uomo possa conquistare”. Un chiaro richiamo a quello che la protagonista avrebbe voluto ma che non riuscì mai ad ottenere.

La stella alpina è molto resistente e anche piuttosto facile da coltivare, ma è una specie protetta e in quanto tale non può essere raccolta! Quest’ultimo dato è una raccomandazione da non trascurare: troppo spesso si è tentati dal raccogliere questo piccolo tesoro, ma è assolutamente e giustamente vietato.

Un tesoro prezioso che veglia sulle alture da secoli e che regala uno spettacolo sempre meravigliosamente prezioso.

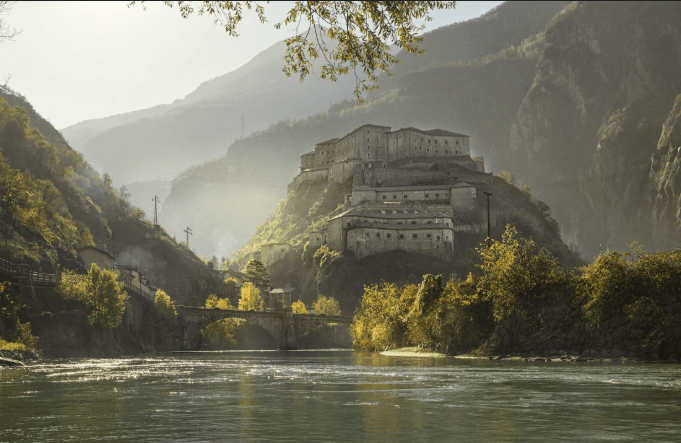

- Il fantasma del Castello di Fénisdi Francesca Nicolò

Questa è una di quelle storie che si intreccia con diverse leggende nazionali: per molti versi è simile a quella di Fumone. Il protagonista principale è senz’altro l’invidia e il risentimento bruciante.

Ma veniamo al luogo dove tutto ebbe inizio, in cui molti di noi sono stati (magari in gita scolastica come la sottoscritta).

Il castello di Fénis è avvolto da un alone di mistero legato alla presenza di un pacifico fantasma. Materia prediletta di racconti locali e suggestive leggende, è oramai diventata una delle attrazioni più famose del maniero.

Tutti sono ansiosi di vederlo e conoscerne la storia, ma che cela una vicenda amara e profondamente ingiusta.

Numerosi turisti hanno avvistato il fantasma non violento di un bambino che si limita a spostare oggetti all’interno delle cucine. Curioso, iperattivo e pieno di energia come tutti i fanciulli.

Secondo la leggenda, la salma del bambino imbalsamato, che si aggira all’interno delle mura fortificate, sarebbe il figliastro di una donna, sposata in seconde nozze dal padrone del maniero, che, per garantire l’eredità al proprio figlio, avrebbe ucciso il figliastro.

Anima senza meta e senza fine, la cui morte lo condanna ad essere nel mezzo: sospeso tra terra e cielo. Nessuno pagò mai per il suo delitto, o almeno, di questo non ne abbiamo traccia.

Un ragazzino infelice ed un castello impenetrabile e solitario: un legame che dura attraverso i secoli, assieme ad una disumana sofferenza.

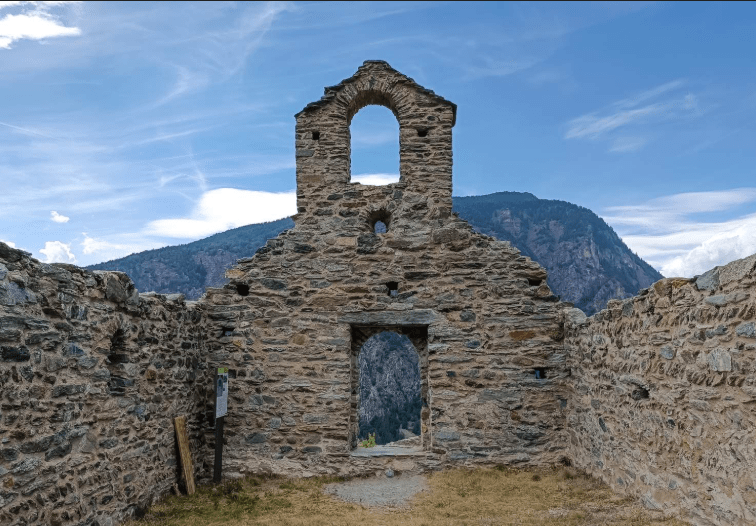

- Johanneta Cauda.di Francesca Nicolò

Johanneta Cauda fu la prima donna in Valle d’Aosta colpevole presunta di stregoneria, nel 1428, e condannata a essere bruciata viva sul rogo a Chambave l’11 agosto.

Accusata di aver divorato i nipoti insieme a un’amica e rimase in carcere tra i 61-71 giorni a Cly prima dell’ esecuzione.

Subì ogni sorta di torture ed angherie. Le carceri di allora erano prive di qualsiasi forma di igiene e i diritti civili erano una cosa neppure degna di essere considerata.

Ovviamente, come si può ben intuire, l’accusa era assolutamente campata in aria: Johanneta pagava il suo essere una donna fuori dagli schemi e anticonvenzionale. La leggenda vuole fosse una donna libera, colta e che si dedicasse a curare i malanni con erbe e decotti. Forse una delle tante erbane a cui le persone si rivolgevano per i motivi più disparati. Troppo erudita per un mondo che la voleva chiusa nelle sue quattro mura domestiche e senza proferire parola a nessuno.

Chambave, dove venne alimentato il rogo con legna e cespugli forniti dal Castello di Cly, era il centro amministrativo della signoria valdostana.

La fine di questa eretica doveva dunque avvenire in un luogo assolutamente nevralgico e visibile a tutti come monito ad eventuali ribellioni.

Johanneta Cauda divenne un simbolo delle “cacce alle streghe” nella regione e la sua storia è ancora raccontata per evocare il mistero delle vicende del Castello di Cly, il quale è tuttora visitabile.

Una vicenda, quella della strega della Valle d’Aosta, poco raccontata ma emblematica: la storia di una donna che non si è mai piegata alle convenzioni, alle prepotenze e ai soprusi. Cercando la libertà trovò la morte, ma non ne ebbe paura.

E grazie anche al suo sacrificio se noi possiamo essere ciò che siamo.

- Il Lago Blu che nasconde un segreto oscuro.di Francesca Nicolò

La valle d’Aosta è una delle regioni dove i laghi di montagna sono numerosi e le loro acque riflettono un panorama unico e straordinario.

Tuttavia, non sempre la loro meraviglia nasconde qualcosa di positivo e magico.

Premetto: questa è una storia tragica, a tratti surreale, ma anche profondamente edificante.

La leggenda racconta che, nei pressi del lago, viveva una famiglia di pastori con un figlio, tutti noti per la loro crudele e avara natura.

Erano gente benestante, ma vivevano in condizioni miserabili per preservare la fortuna accumulata (anche in modo non sempre onesto e trasparente)

Una sera, un pellegrino stanco e affamato bussò alla loro porta, chiedendo cibo e riparo. La notte valdostana era pungente e fredda e l’uomo sperava di ottenere un riparo per rinvigorire le forze e riprendere il viaggio a breve.

La madre lo respinse duramente, ma il figlio si mosse a compassione offrendo al viandante il proprio latte caldo e aromatizzato da un pizzico di miele.

I genitori, per punirlo, lo mandarono nel bosco a raccogliere legna di notte: anche lui condannato ad affrontare il freddo e il gelo.

Il bambino, impaurito, riuscì a raccogliere la legna e tornò, ma al posto della casa trovò un lago che aveva inghiottito la famiglia, uccidendo tutti.

Il giovane pianse la perdita dei suoi cari, ma capì che essi erano stati puniti per la loro malvagità.

Da quel momento, lui e i suoi discendenti vissero con umiltà, accogliendo sempre i viandanti e manifestando sempre una grande e riconoscente generosità.

Una storia che insegna come sia importante tenere sempre a mente l’importanza della condivisione e del rispetto. Ogni comportamento ha una conseguenza, e presto o tardi, i conti saranno sempre pareggiati.

- Il tesoro del Castello di Graines.di Francesca Nicolò

Una roccaforte valdostana racconta di due diverse leggende.

Promontorio sperduto, magico e misterioso.

La leggenda principale del Castello di Graines narra di un favoloso tesoro nascosto, che un pastore avrebbe trovato ma che lo avrebbe imprigionato senza via di scampo.

Vi è anche un’altra storia, legata al castello ma distinta dal tesoro, che parla di castellane pallide che, per non far abbronzare la loro carnagione, costringevano la gente del posto a coprire di terra i pendii innevati della vicina Becca Torché.

La vicenda legata al tesoro racconta che una notte, una voce misteriosa apparve in sogno ad un povero pastore e gli indicò il punto esatto dove scavare sotto le rovine del castello per trovare un tesoro nascosto. Tuttavia l’uomo venne avvertito di abbandonare il luogo prima del sorgere del sole, ovvero prima che il gallo cantasse per la terza volta. Un monito da rispettare senza riserbo od eccezioni. La notte successiva, egli infatti si recò al castello e seguì le istruzioni, scoprendo una botola che conduceva a una stanza del tesoro ricca d’oro. Abbagliato da tanto splendore, il pastore perse la cognizione del tempo e indugiò a raccogliere le ricchezze, ma non si accorse del canto del gallo che, alla sua terza strofa, fece chiudere la botola, lasciandolo prigioniero per sempre.

Morì di fame e di sete, attorniato da ricchezze straordinarie ma di cui mai poté godere.

La leggenda delle castellane racconta invece una storia di vanità, tutta umana.

Si narra che le donne della nobiltà del castello di Graines avessero una carnagione bianca e delicata.Per evitare che il sole e i riflessi della neve e dei ghiacciai sulla Becca Torché le abbronzassero, esse costringevano la gente del contado a coprire di terra le pendici innevate della montagna.

Da qui le vette sempre innevate sembrano essere una sorta di omaggio a queste donne vanitose.

In ogni caso, queste due storie rappresentano appieno la bellezza e la suggestione perfetta di questi luoghi.

- La valle dell’Eden in Valle d’Aosta.di Francesca Nicolò

Quasi casualmente e grazie a qualche amico, ho scovato una leggenda non molto conosciuta ma assolutamente magica.

La leggenda della “Valle perduta” è un mito walser che narra di un luogo paradisiaco e fiorente, un “laboratorio” di felicità, che sarebbe poi scomparso per sempre, sommerso da ghiacciai o da un cataclisma. La leggenda divenne un simbolo della patria originaria e ispirò tentativi di ricerca, come quello di alcuni giovani nel 1778, che cercarono di ritrovare questa terra mitica.

Una storia che affonda le sue radici in una verità storica: prima di una “piccola glaciazione” e di grandi geli, esistevano valli incantate e ricche di pascoli, foreste e selvaggina.

Con l’estendersi dei ghiacciai, i passi montani che collegavano i Walser alle loro terre d’origine, come il Colle del Lys, divennero impraticabili, portando alla perdita del contatto con la patria.

Pertanto non è facile suppore che questi paradisi perduti siano via via stati abbandonanti e diventati oggetto di storie e racconti leggendari e fantastici.

Difatti nel luglio 1778, sette giovani provenienti da Gressoney tentarono di attraversare il massiccio del Monte Rosa in cerca della valle leggendaria

Raggiunsero l’alta quota sul Colle del Lys e, aggrappati a una roccia emergente dai ghiacci, credettero di vedere una valle verdeggiante. Il luogo fu chiamato Entdeckungsfeld, o Roccia della Scoperta, un simbolo dell’inizio dell’alpinismo.

Nonostante l’impresa fosse coraggiosa, i giovani non riuscirono a scendere nel versante opposto, poiché la spedizione era troppo ardua e, come scoprì anni dopo l’alpinista Horace-Bénédict de Saussure, si trattava di un miraggio dovuto alla neve e ai ghiacci.

Dopo questa ardua impresa, che rappresentò comunque una prova di coraggio unica e straordinaria, la Valle Perduta divenne il simbolo di un luogo di origine, di una terra felice e ideale da cui il popolo Walser era partito.

Una valle dell’Eden perduta.

Sebbene la valle non fosse una realtà fisica, la sua leggenda continua ad esistere come testimonianza della storia, della cultura e della capacità di adattamento dei Walser, che si sono insediati in luoghi impervi e hanno trasformato il territorio.

- Il drago di Oyace.di Francesca Nicolò

La storia del “drago di Oyace” è una leggenda della Valle d’Aosta legata alla Torre di Oyace, oppure detta anche Tornalla, costruita per proteggere il villaggio da un feroce drago che terrorizzava la zona.

La leggenda narra di un giovane eroe che, con coraggio, sconfisse la bestia, salvando così il villaggio e la sua gente, e la torre rimane un simbolo di questa vittoria e della protezione del luogo.

Come si svolse l’intera vicenda?

Un drago feroce minacciava gli abitanti della zona, causando paura e terrore. A protezione da questa minaccia, fu costruita una torre, detta appunto la Torre di Oyace.

Ma un giovane eroe, armato di coraggio e determinazione, ebbe l’ardire di sfidare l’insfidabile: affrontò e sconfisse il drago, liberando il villaggio dalla sua minaccia.

Ad onore della memoria, la torre eretta a Oyace è diventata un simbolo di coraggio, di protezione e della vittoria dell’eroe che ha salvato la comunità.

Questa leggenda è un esempio tipico delle storie che fondono narrazione popolare e elementi archeologici, come nel caso della Tornalla di Oyace, per creare un racconto di eroismo e protezione del territorio, molto diffuso in regioni ricche di storia come la Valle d’Aosta.

Non esistono, infatti, prove che supportino tale leggenda; eppure la torre incanta chi la visita e la ammira perché rammenta ciò che la memoria narra.

Che sia vero o meno, è fascino: puro e magnetico.

- Il Dente del Gigante e il Monte Bianco.di Francesca Nicolò

Oggi vorrei iniziare il mio racconto partendo dalle leggende legate alle terre d’Italia, concentrandomi sulla suggestiva Valle d’Aosta.

La leggenda del Dente del Gigante riguarda il dente del gigante biblico Gargantua, che morì dopo aver sparso le sue parti del corpo per il mondo, incastonandosi nella vetta del Monte Bianco vicino a Courmayeur.

La montagna è altresì considerata una prigione per gli spiriti maligni che un tempo terrorizzavano la valle, i quali furono ingannati da un mago che li rinchiuse all’interno della vetta.

Ma chi era il gigante Gargantua? Secondo i romanzi di François Rabelais, sarebbe una figura mitologica.

Alla sua morte alcune parti del corpo furono sparse nel mondo.

Un suo dente finì per conficcarsi nel Monte Bianco, dando il nome alla vetta omonima.

In alcune versioni più antiche, si pensava che non si trattasse solo di un dente, ma dell’intera creatura e che la vetta del Monte Bianco fosse il gigante stesso.

Ma non solo.

Come già detto sopra, si narra che la vetta racchiuda al suo interno numerosi spiriti maligni, che un tempo terrorizzavano gli abitanti di Courmayeur e delle vallate vicine.

Un mago, mosso a compassione per la sofferenza della gente, riuscì a ingannare questi spiriti. Li attirò con l’inganno verso la vetta sotto forma di una nube nera di insetti e folletti, promettendo loro un rifugio sicuro ed un riparo dalle intemperie.

I demoni, ipnotizzati dalle parole magiche, varcarono la soglia rocciosa del dente. Una volta entrato l’ultimo, la fessura si volatilizzò, imprigionando gli spiriti per sempre all’interno della montagna.

Questa leggenda sembra un rimando alla leggenda greca con cui Zeus respinse nelle visceri della terra i titani ribelli.

E ora, dopo aver letto questa storia, guarderete ancora il monte bianco con gli stessi occhi?

- L’animo tormentato e la poesia più straordinaria del 900di Francesca Nicolò

“Perdono tutti e a tutti chiedo perdono.

biglietto d’addio trovato accanto a cesare pavese quando si è suicido’ nella sua stanza d’albergo a Torino, il 27 agosto 1950.

Va bene?

Non fate troppi pettegolezzi”Ai tempi dell’università, ebbra di quella passione che solo la giovinezza conosce (ma che conservo nel cuore), feci un paragone folle ma che piacque al mio professore di letteratura italiana. Cesare Pavese è il simile contemporaneo di Kurt Cobain. Entrambi tormentati e perennemente fuori posto, ribelli a regole e schemi: infelici e tormentati. Eppure nel loro dolore erano capaci di donare poesia. Un bellissimo pensiero regalatomi da una cara amica e mentore mi ha fatto tornare alla mente quei ricordi e quella beata sconsideratezza.

Quindi, quasi di getto, mi sono messa a scrivere anche di uno dei letterati più straordinari del 900.

Cesare Pavese (1908-1950) fu scrittore, poeta e traduttore, noto per la sua opera letteraria e per il suo impegno intellettuale, segnato dal confino fascista e dalla collaborazione con Einaudi, che concluse con il suicidio dopo aver vinto il Premio Strega per “La bella estate”.

Tra le sue opere più celebri si annoverano i romanzi come “La luna e i falò”, “Paesi tuoi”, e le raccolte poetiche “Lavorare stanca” e “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

cesare pavese

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Così li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.Nacque a Santo Stefano Belbo, in Piemonte, e successivamente si trasferì a Torino, dove si laureò in Lettere con una tesi su Walt Whitman. Già all’università si fece notare per il suo estro e talento, perciò iniziò, poco dopo la laurea, la collaborazione con Einaudi e la rivista “La Cultura”. A seguito delle sue esternazioni contro il fascismo, venne arrestato e mandato al confino.

Dopo la guerra, divenne un importante figura del panorama editoriale italiano, contribuendo alla diffusione della letteratura americana. Negli ultimi anni di vita, si iscrisse al Partito Comunista.

Profondamente inquieto e spesso disilluso dalla vita decise di apporre da sè la firma sull’ultimo atto.

Il suicidio avvenne nell’agosto del 1950, poco dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo e la vincita del Premio Strega.

All’apice di una vita piena di soddisfazioni e successi, che mai avevano colmato quel vuoto che urlava da sempre nel cuore.

C’è un giardino chiaro, fra mura basse,

Estate, cesare pavese

di erba secca e di luce, che cuoce adagio

la sua terra. È una luce che sa di mare.

Tu respiri quell’erba. Tocchi i capelli

e ne scuoti il ricordo.

Ho veduto cadere

molti frutti, dolci, su un’erba che so,

con un tonfo. Così trasalisci tu pure

al sussulto del sangue. Tu muovi il capo

come intorno accadesse un prodigio d’aria

e il prodigio sei tu. C’è un sapore uguale

nei tuoi occhi e nel caldo ricordo.

Ascolti.

Le parole che ascolti ti toccano appena.

Hai nel viso calmo un pensiero chiaro

che ti finge alle spalle la luce del mare.

Hai nel viso un silenzio che preme il cuore

con un tonfo, e ne stilla una pena antica

come il succo dei frutti caduti allora.Ecco alcune delle opere principali

- Romanzi:

- Paesi tuoi (1941): Il suo primo grande successo narrativo, incentrato sulla vita nelle Langhe.

- La luna e i falò (1950): Il suo ultimo romanzo, considerato il suo capolavoro, narra il ritorno in patria di un emigrato.

- La bella estate (1949): Raccolta di romanzi brevi, tra cui “Tra donne sole” e “Il diavolo sulle colline”.

- Dialoghi con Leucò (1947): Una raccolta di dialoghi che esplorano miti e personaggi della Grecia antica.

- Poesia:

- Lavorare stanca (1936): La sua prima raccolta di poesie, in cui emerge un forte legame con la terra.

- Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: Una raccolta poetica che affronta temi di disamore e morte.

- Diari:

- Il mestiere di vivere: Diario 1935-1950: Una raccolta di pensieri e riflessioni che offrono uno spaccato della sua vita e del suo pensiero

Terra rossa terra nera,

Terra rossa terra nera, cesare pavese

tu vieni dal mare,

dal verde riarso,

dove sono parole

antiche e fatica sanguigna

e gerani tra i sassi,

non sai quanto porti

di mare parole e fatica,

tu ricca come un ricordo,

come la brulla campagna,

tu dura e dolcissima

parola, antica per sangue

raccolto negli occhi;

giovane, come un frutto

che è ricordo e stagione,

il tuo fiato riposa

sotto il cielo d’agosto,

le olive del tuo sguardo

addolciscono il mare,

e tu vivi rivivi

senza stupire, certa

come la terra, buia

come la terra, frantoio

di stagioni e di sogni

che alla luna si scopre

antichissimo, come

le mani di tua madre,

la conca del braciere. - Romanzi:

- Aretha Franklin, come lei nessuno.di Francesca Nicolò

Se vi chiedete chi sia la migliore, eccola.

E non sono io a dirlo: ma una delle poche cose su cui sono concordi i più grandi esperti di musica. Quindi non potevo non raccontare della regina del soul dall’anima graffiata.

Aretha Franklin (1942-2018) è stata una cantante e icona culturale statunitense, nota per la sua potente voce gospel e soul, il cui successo iniziò nel 1967 con l’hit “Respect”.

Cresciuta nel mondo della musica gospel come figlia di un predicatore e cantante, incise il suo primo brano giovanissima a soli 14 anni. Dopo un periodo di successo con l’Atlantic Records, visse una sorta di rinascita negli anni ’80 grazie anche al film The Blues Brothers e a duetti con artisti come George Michael.

Sempre alla ricerca di nuove sfide e stimoli, consapevole che il successo si costruiva passo dopo passo e non senza difficoltà.Continuò ad esibirsi fino al 2017, mantenendo la sua influenza fino alla morte per un tumore al pancreas nel 2018.

Nacque il 25 marzo 1942 a Memphis, Tennessee, e crebbe in un sobborgo a Detroit, in una famiglia molto religiosa. Suo padre era il reverendo C.L. Franklin, e sua madre una cantante gospel. I genitori, nonostante fossero molto rigidi, fecero in modo di assecondare la passione della figlia per il canto e la musica. Difatti Arethra iniziò a cantare con le sorelle Carolyn ed Erma nella chiesa del padre.

Purtroppo però dopo aver inciso la sua prima canzone e firmato con la Chess Records, le prime canzoni, influenzate dal jazz, ebbero scarso successo.

Ma la storia era ancora tutta da scrivere.

Nel 1967, la firma con l’Atlantic Records segnò una svolta, e la sua interpretazione di “Respect” la proiettò verso la fama mondiale, consacrandola come la “Regina del Soul”. La carriera proseguì con altri grandi successi e l’album Amazing Grace la riportò al gospel.

Nonostante il periodo non facile, negli anni ’70, continuò a produrre brani di successo, come il classico “Angel”. Fortunatamente un nuovo slancio arrivò nel 1980 con la sua memorabile interpretazione nel film The Blues Brothers. Negli anni successivi, passò all’Arista Records e ottenne altri successi grazie anche ai duetti con artisti importantissimi ed indimenticati.

Fu una donna che non si fermò mai. La sua vita era sul palco, cantando le canzoni che l’avevano consacrata per l’eternità.

Si esibì durante l’insediamento di Barack Obama nel 2009 e alla cerimonia per Carole King nel 2015. Nel 2017 annunciò il ritiro dai concerti, tenendo la sua ultima performance dal vivo il 7 dicembre dello stesso anno.

Morì il 16 agosto 2018 a Detroit, all’età di 76 anni.

La sua morte rese orfano il mondo ma lasciò un’eredità immensa come una delle interpreti più potenti e memorabili del Novecento.

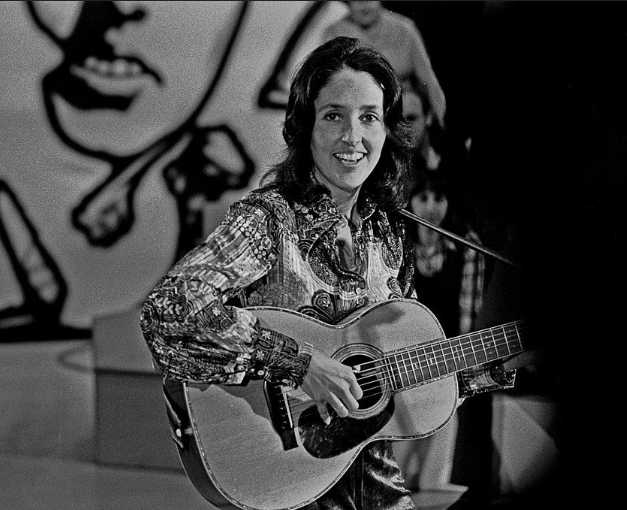

- Joni Mitchell, la delicatezza del dolore.di Francesca Nicolò

“Hanno lastricato il paradiso, e messo su un parcheggio per auto”

IG Yellow Taxi, joni mitchellAlgida, impenetrabile, raffinata e carismatica: questa è una delle cantanti più straordinarie di sempre.

Joni Mitchell (nome d’arte di Roberta Joan Anderson, nata il 7 novembre 1943) è una cantautrice e pittrice canadese capostipite del cantautorato femminile insieme a Carole King e Laura Nyro.

La sua carriera, iniziata con il folk negli anni ’60, si è evoluta verso il jazz e il blues, con collaborazioni prestigiose e un’attenzione costante alla scrittura poetica e alle esperienze personali. Dopo un aneurisma nel 2015, che l’ha colpita duramente, è tornata a esibirsi nel 2022, dimostrando la sua incredibile tenacia artistica.

Una donna che rappresenta appieno l’emblema della sperimentazione e della resilienza, sia a causa della salute che dei pregiudizi.

Nativa di una piccola cittadine del Canada, precisamente Fort Macleod, sviluppò fin da piccola interesse per la musica classica e per la pittura. Dopo aver studiato arte, iniziò ad esibirsi in diversi locali non solo del paese natio, ma anche in territorio americano. Dopo innumerevoli sforzi, ottenne il successo commerciale alla fine degli anni ’60, definendo uno stile musicale che ha ispirato, nei decenni successivi, molte cantautrici.

A cavallo tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, il suo stile si evolse. Entrando in contatto con grandi nomi del jazz, come Charles Mingus e Jaco Pastorius, sviluppò ulteriormente un proprio stile musicale che precorreva i tempi.

Inevitabilmente si scontrò con i benpensanti dell’epoca in quanto donna anticonformista, ribelle e determinata. Ma a Joni Mitchell è sempre importato solo della sua musica, in quanto il resto era semplicemente inutile.

Collaborò altresì con artisti di fama mondiale come Pat Metheny, Herbie Hancock e Charles Mingus, realizzando album che combinavano folk, blues e jazz.

Va ricordato che l’artista è anche una pittrice e grafica, e ha realizzato la maggior parte delle copertine dei suoi album.

Nel marzo 2015, ebbe un aneurisma cerebrale che la colpì pesantemente nella salute e nel linguaggio. Nonostante tutto, la magia che emana sul palco è da sempre unica e immutata nel tempo.

Infatti, con una tenacia senza pari, ha recuperato la salute e nel 2022 è tornata a esibirsi al Newport Folk Festival dopo 53 anni dalla sua prima apparizione.

Ha ricevuto i più importanti riconoscimenti musicali, inclusa l’induzione nella Rock and Roll Hall of Fame e il Gershwin Award.

È considerata una delle più grandi cantautrici della storia della musica ed una fra le più innovative.

- Joan Baez la bellezza della ribellione.di Francesca Nicolò

C’era una volta la mia vita, le mogli, mio figlio, la mia bombetta e lo scrivere, il mio lavoro, i miei amici, le mie amanti, i miei sballi e la mia musica… erano un tutt’uno, un organismo unico, interconnesso, neuronale, niente più paesi e confini, ci sentivamo cittadini del mondo e mettevamo bocca nelle ingiustizie di tutto ‘sto cavolo di pianeta di pazzi… that was my life e quella di molti altri e non ci sentivamo per niente speciali.

Lei è la voce della rivolta contro le regole precostituite, contro il potere che detta legge e spadroneggia. Nata a Staten Island, New York, nel 1941, Joan Baez ha origini messicane e scozzesi, e ha iniziato a suonare la chitarra fin da giovanissima Un talento che si manifesta prepotentemente, il suo, e che viene foraggiato da una famiglia di condizioni modeste ma già all’avanguardia per i tempi.

Nata, fin da piccola, per essere libera fino in fondo e sfidare ciò che mai si sfida.

Conquistò il pubblico con le sue interpretazioni di musica folk tradizionale, attraverso un mix che univa testi socialmente impegnati a una voce potente. Una tecnica innovativa che le fece entrare, ai pieno titolo, nell’Olimpo dei grandi della musica. Grazie al suo primo album nel 1960 si affermò come “madonna del folk”. Importantissima per lei fu anche la relazione con Bob Dylan, che ebbe una forte influenza sulla musica: sempre assieme alla leggenda della musica, partecipò a diverse marce per i diritti civili. Tra gli anni 60 e 70, l’atmosfera era così permeata da quella voglia di cambiamento e sperimentazione come mai nessuna prima.

La guerra era un ricordo ancora vivo e la situazione politica ne presagiva molte altre, pertanto i giovani erano i primi a non voler conflitti e a fomentare i movimenti pacifisti.

Joan Baez affiancò lo stesso Martin Luther King ed estese il suo impegno anche nell’opposizione alla guerra in Vietnam. Fu un personaggio scomodo per questo: donna, cantante e ribelle ad ogni convenzione.

La madrina della libertà, attraverso la sua musica.

Nonostante non sia sempre stata una cantautrice, il suo talento come interprete le ha fruttato il Grammy Lifetime Achievement Award nel 2007. Anche dopo gli anni 70, continuò a pubblicare musica, con album come “Day After Tomorrow” (2008) e “Whistle Down The Wind” (2018), e ha annunciò il suo ritiro dalle scene musicali nel 2019, dopo un ultimo anno di tournée. Lasciando un ricordo vivo e presente nella memoria di tutti.

Nonostante l’età e i diversi problemi di salute che l’hanno colpita, l’impegno di Joan Baez contro ogni forma di ingiustizia non si è mai spento, e la sua voce ha continuato a farsi sentire per le cause di libertà e uguaglianza.

La musica che sa smuovere le coscienze, dettata dal cuore.

E quella di Joan Baez è straripante d’amore.

- Patti Smith: oltre ogni confine per la libertà.di Francesca Nicolò

Ci sono troppe guerre intorno a noi e nessuno le vince. Gli unici ad ottenere qualcosa sono coloro che vendono morte e armi. Ma fortunatamente ci sono le bellissime eccezioni che la musica sa regalare.

Oggi tocca a lei; e lo confesso, è il mio grande amore da che sono piccola: Patti Smith

Una creatura nata nella tempesta, difatti non c’era un’aria dolce né la luna piena quando venne al mondo.Patricia Lee Smith nacque il 30 dicembre, un lunedì, nel North Side di Chicago, all’epoca della grande bufera di neve del 1946. Una famiglia numerosa, umile, la sua: era la quarta figlia nata da Beverly Smith, una cantante jazz che per sopravvivere faceva la cameriera, e Grant Smith, un macchinista negli impianti Honeywell, il polo industriale che dava da mangiare a tanti.

Chicago fu una città che non fa sconti.

“Sono venuta al mondo con un giorno d’anticipo, troppo presto, perché i bimbi nati l’ultimo dell’anno venivano dimessi dall’ospedale con un frigorifero nuovo”

Patricia Lee Smith

“Mia madre ce la mise tutta per trattenermi ma entrò in travaglio a bordo del taxi che arrancava in un turbinio di neve e vento costeggiando il lago Michigan. Secondo il racconto di mio padre vidi la luce che ero un esserino lungo e scheletrico con la broncopolmonite e lui mi salvò la vita sorreggendomi al di sopra di una tinozza fumante”.

Dopo aver vissuto l’adolescenza in New Jersey, si trasferì a New York negli anni ’60 per intraprendere la carriera artistica. Arrivata nella grande mela, visse in condizioni di estrema povertà, sopravvivendo con pochi dollari al giorno e dormendo in luoghi abbandonati.

In questo periodo conobbe il fotografo Robert Mapplethorpe e iniziò le sue prime esibizioni.

L’ esordio discografico fu segnato dall’album Horses, pubblicato con l’etichetta Arista, considerato uno dei dischi più importanti della storia del rock.

Protagonista sin a subito delle forme artistiche più rivoluzionarie dei fine anni ’60 e degli anni ’70, definiamole come vogliamo, punk, proto-punk, new wave, rock.

Difficile etichettare la sua grandezza e intelligenza.

Divenne, nel giro di pochi anni, una delle maggiori esponenti della cultura e controcultura americana. Un personaggio importantissimo per la storia del rock e della società contemporanea.

Figura di spicco fino ai giorni nostri è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2007 e posizionata da Rolling Stone al 47esimo posto dei migliori artisti.Per me, la più grande ed incredibile di tutti.

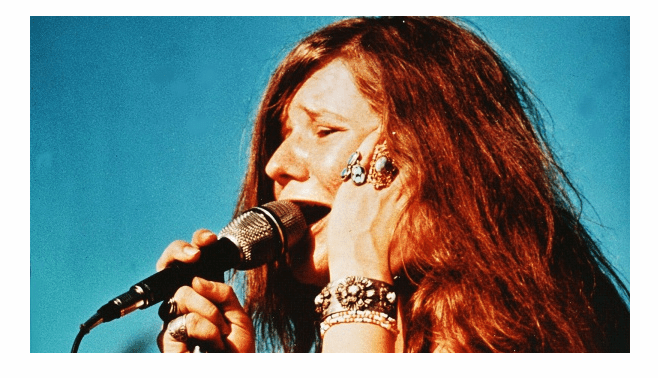

- Janis Joplin, la perfezione di essere fuori posto.di Francesca Nicolò

Il rock ha creato delle leggende. Personalità complesse, a tratti anche outsider, e meravigliose ricolme di un fascino dannatamente fragile.

E oggi racconto di Janis Joplin; una ragazza non desiderava altro che essere accettata.

Già alle superiori, i compagni della Thomas Jefferson High School di Port Arthur, una piccola cittadina texana, la evitavano. Troppo fuori dagli schemi, troppo ribelle, troppo libera.Troppo e molto in ogni cosa, senza misura; ma questa era Janis.

Lei era un tipo particolare, vestiva in modo strano, fumava, beveva e dipingeva. Odiava conformarsi alla moda del periodo ed essere una delle tante ragazze perfette in cerca di marito e ansiose di convolare a nozze.

Le notti passate a piangere nel buio della sua stanza in compagnia del cibo, l’unico amico che aveva, l’avevano fatta diventare la classica “cicciona” che i ragazzi prendevano in giro con epiteti come “porco”, “mostro” “nigger lovers”. L’estetica era tutto, ma lei voleva essere qualcosa di più.

Il suo diciassettesimo compleanno fu una liberazione.

Appena diplomata scappò via dalla città natale e dai compagni che per anni l’avevano bullizzata, per iniziare con entusiasmo l’Università del Texas, ad Austin.

E al college si fece subito notare.Il clima che si respirava in quelli anni era di libertà e ricerca di sé, correlata dalla sperimentazione di droghe e libertà sessuale.

Camminava scalza, indossava i jeans a lezione, portava sempre con sé il suo autoharp (strumento simile ad un dulcimer, usato nella musica folk tradizionale) e non indossava mai il reggiseno. Una cosa assolutamente scandalosa per l’epoca, ma a lei poco importava.

Non riuscì a terminare gli studi e così decise di andare a San Francisco, dove , nel 1966, divenne la cantante dei Big Brother and the Holding Company. Mai scelta fu più azzeccata.Il resto fu storia e nei decenni successivi leggenda.

Il suo carisma e la sua voce potente la resero una figura centrale del movimento psichedelico, facendola diventare una regina di Haight-Ashbury.

Dopo la separazione dai Big Brother, intraprese una carriera solista di successo.

Quasi inconsapevolmente, la donna divenne un simbolo della controcultura, del femminismo e della musica rock degli anni Sessanta. Ma l’abuso di droghe e alcool nel minò, fin da giovanissima, la salute.

Il vuoto che bruciava dentro di lei era talmente profondo da non riuscire a vederne il fondo.

Janis Lyn Joplin morì a Los Angeles il 4 Ottobre del 1970, alla maledetta età di 27 anni.

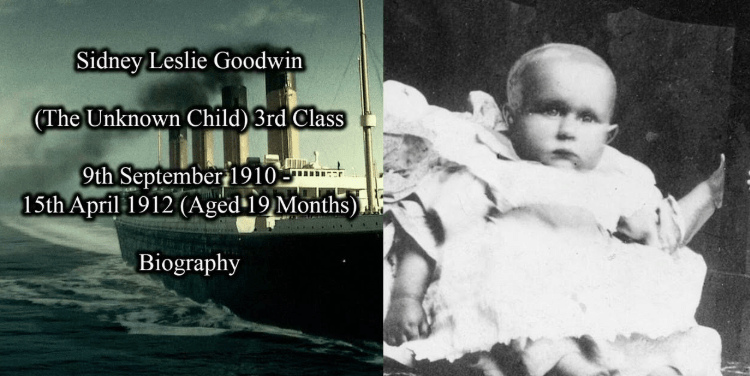

- Il bambino sconosciuto del Titanic.di Francesca Nicolò

Sul Titanic si conosce praticamente quasi tutto, eppure nessuno si stanca mai di raccontare un piccolo aneddoto, una curiosità o una vicenda ad esso collegati.

Nonostante il relitto stia letteralmente svanendo, il mito non crollerà mai.

Forse perché rappresenta perfettamente il mito dei Titani greci.

Essi sfidarono gli dei e furono spinti nelle profondità della terra, esattamente come gli uomini che costruirono la nave più famosa ed innovativa dell’epoca.

La quale posava su fondamenta estremamente fragili e presuntuose, così deboli da causare la morte di oltre tremila persone. Molte di esse erano bambini in fasce.

Quando la nave posacavi Mackay-Bennett fu inviata a recuperare i corpi del disastro del Titanic nell’aprile 1912, una delle scoperte più strazianti fu quella di un piccolo bambino, non più che un neonato, trovato a galleggiare da solo tra i rottami.

L’equipaggio rimase profondamente colpito dalla vista di quell’innocente, il cui corpo non portava alcuna forma di identificazione.

Poiché nessun familiare si fece mai avanti per reclamarlo, il bambino divenne noto semplicemente come “Il Bambino Sconosciuto”. Rifiutando categoricamente che venisse sepolto sotto una lapide standard destinata alle vittime del Titanic, i marinai raccolsero di tasca propria il denaro per commissionare una lapide speciale in granito.

L’iscrizione recitava semplicemente: “Eretto in memoria di un bambino sconosciuto i cui resti furono recuperati dopo il disastro del Titanic.”

L’equipaggio compì un gesto straordinario, accompagnando personalmente la piccola bara bianca del bambino al cimitero di Fairview Lawn, ad Halifax, in Nuova Scozia. Lì fu sepolto con grande cura e dignità, circondato da uomini adulti commossi fino alle lacrime.

Per decenni, la sua tomba rimase non solo un memoriale a un singolo bambino, ma un simbolo di tutte le giovani vite perdute quella notte.

I visitatori del cimitero lasciavano spesso giocattoli e fiori sulla sua lapide, toccati dalla tristezza per la storia di un bambino il cui nome era stato inghiottito dal mare, ma mai dimenticato nello spirito.

Nel 2008, quasi un secolo dopo l’affondamento, i progressi nei test del DNA restituirono finalmente a quel bambino la sua identità: Sidney Leslie Goodwin.Aveva poco più di un anno ed era il più piccolo di sei figli della famiglia Goodwin, tutti periti insieme ai genitori mentre emigravano dall’Inghilterra agli Stati Uniti. L’identificazione mise fine a un mistero che aveva resistito per generazioni, ma il peso emotivo della sua storia rimane intatto. Un’intera famiglia perì con lui, assieme ai sogni e alle aspettative di un futuro migliore.

La tomba di Sidney si erge ancora oggi come un potente monito del costo umano del Titanic e della compassione di quegli sconosciuti che rifiutarono di lasciare che persino una piccola vita venisse dimenticata.

Perché, anche possiamo sembrare un’umanità alla deriva, ci sono storie che toccano e, fortunatamente ci fanno tornare ad essere davvero uomini.

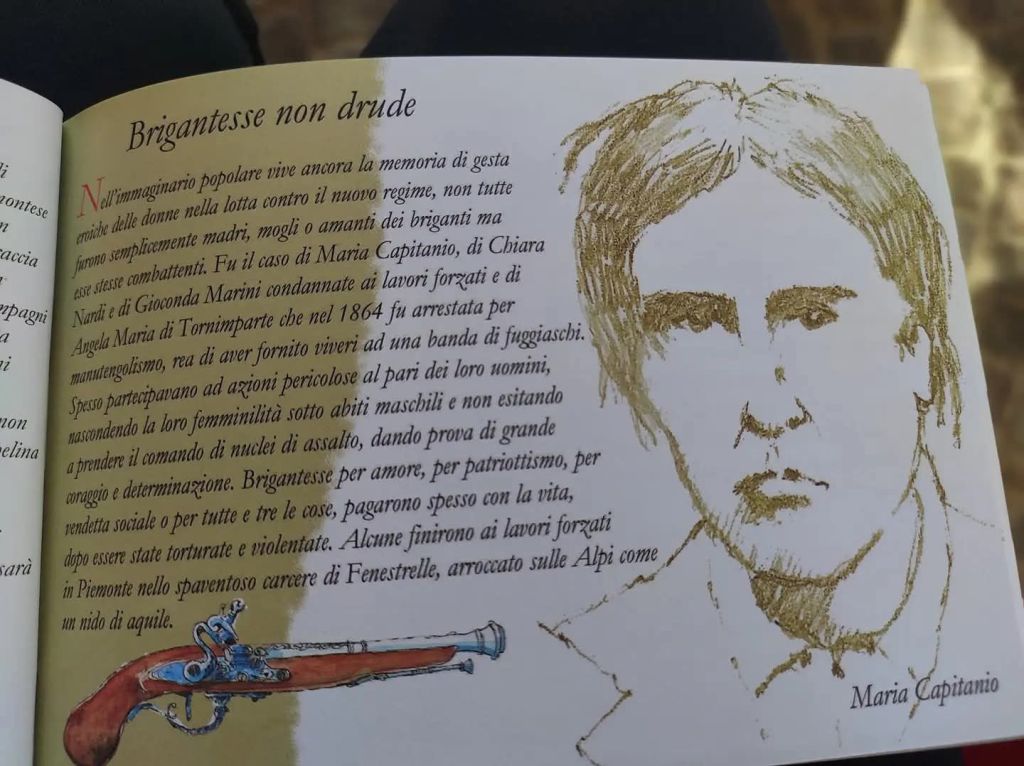

- Maria Giovanna Tito, la iena.di Francesca Nicolò

Di lei avevano paura anche i sassi.

Maria Giovanna Tito fu una nota brigantessa lucana, soprannominata “la iena” per le tante malefatte e gli atti di crudeltà.

Compagna fedele del temuto brigante Carmine Crocco, combatté al suo fianco, distinguendosi per fedeltà, audacia e anche crudeltà.

Nata a Ruvo del Monte, venne rapita e costretta a unirsi alla banda di Crocco, ma successivamente si innamorò di lui e ne divenne compagna di battaglia.

La sua carriera terminò nel 1864 con un arresto, e i suoi discendenti a Ruvo del Monte cambiarono il cognome in Tita per cancellare la sua memoria.

Si guadagnò il soprannome di “la iena” per la sua ferocia e spregiudicatezza. Le cronache ne dipingono un ritratto di una donna oltre il suo tempo, non solo per ferocia e coraggio ma anche per determinazione. Partecipò a battaglie e sequestri, combattendo al fianco del suo amante. Dimostrò altresì una fedeltà incrollabile a Crocco, anche quando lui la abbandonò per un’altra donna consapevole di lasciarla alla mercè di nemici ed autorità.

La sua attività terminò nel 1864 quando fu arrestata grazie al contributo di Filomena Pennacchio, una brigantessa alleata delle truppe regie che si era decisa a collaborare.

Di lei, come di molte altre, non si hanno notizie della morte: ma è ben plausibile pensare sia morta in carcere.

La sua storia è un esempio del ruolo femminile nel brigantaggio del post-unità.

Una devozione che pagarono a caro prezzo non solo in vita, ma anche in morte, in quanto si fece ogni cosa per farle tacere per sempre.

Ma nulla è ancora stabilito definitivamente e gli anfratti della memoria possono sempre essere scoperti.

- Giuseppina Vitale, la brigantessa fedele.di Francesca Nicolò

Oggi racconto di un’altra brigantessa: Giuseppina Vitale

Di lei, a torto, le informazioni sono molto frammentarie e confuse. Anche il materiale fotografico non rende giustizia a questa figura importante e significativa.Della sua vita prima di imbracciare il fucile ci è giunto poco o nulla ma non è difficile pensare che ella sia nata di estrazione sociale poverissima ed indigente. Si sa solo che nacque a Bisaccia e faceva la bottegaia.

La donna era moglie di Agostino Sacchitiello rispettato e temuto brigante e capo di una banda. Essa composta da 160 briganti e sessanta cavalli e dominava il territorio dell’alta Irpinia e di parte della Basilicata. Una delle scorribande più potenti e temute.

La storia di questa brigantessa ci racconta qualcosa di unico e straordinario per l’epoca.

Giuseppina, infatti, non si accontentò di essere solo compagna fedele, ma tra sanguinosi delitti e spietate battaglie alla ricerca di quella libertà perduta con l’unità, si ritagliò un posto nella storia della banda. Era un capo temuto e rispettato, oltre ad essere dotata di un carisma unico.

La Vitale seguì sempre fedelmente Sacchitiello, anche nel conflitto con il 20° battaglione Bersaglieri alla masseria Monterosso fra Lacedonia e Carbonara, e nello scontro con gli Ussari di Piacenza dell’8 maggio 1863 presso Calitri.Quel giorno in sua compagnia c’erano Maria Giovanna Tito, la donna di Crocco e brigantessa altrettanto temuta, il fratello di Sacchitiello, Vito e il luogotenente Giuseppe Gentile.

Della sua morte non sappiamo nulla, forse avvenne nel 1868 , poco dopo il suo arresto, ma nulla di più.

Come spesso mi sono trovata a constatare, queste donne che avevano tradito il focolare, dovevano essere condannate al silenzio e alla damnatio memoriae.

Ma nulla potrà mai contro la forza della memoria e del ricordo.

E, dunque, la ricerca alla conoscenza è sempre aperta.

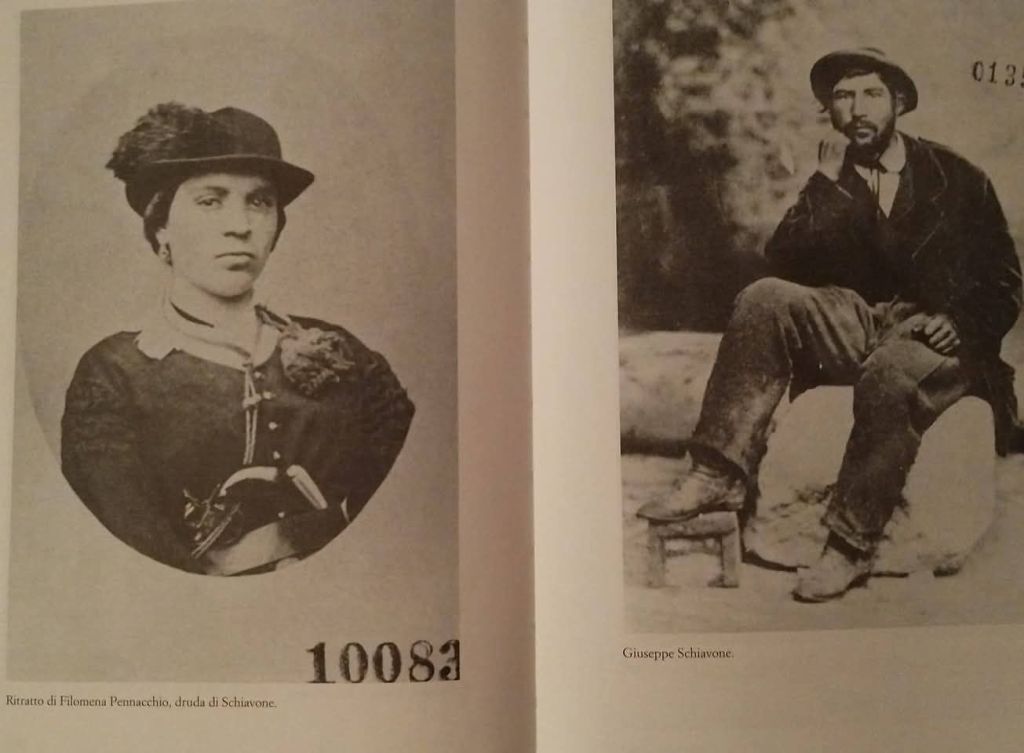

- Filomena, la donna che non si piega.di Francesca Nicolò

Quella delle brigantesse è una storia, come è stato giustamente sottolineato, “al femminile”, di un Sud segreto e selvaggio, dove le regole sono sempre tutte da riscrivere.

Filomena era una donna bellissima, di quelle che forse avrebbero avuto la fortuna di riscattare il loro destino sposando un’uomo di estrazione sociale più elevata.

La descrizione più precisa ce l’ha tramandata tal sergente Sista, che la ebbe modo di vederla durante il processo: snella, carnagione olivastra, occhi scintillanti, capelli corvini e ricci, ciglia folte, labbra turgide, profilo greco.

Bellissima, corteggiatissima, ma poverissima.

La Brigantessa dell’Irpinia, ossia una specie di amazzone rusticana temuta quanto amata, si chiamava Filomena Pennacchio ed era una di quelle donne a cui la vita non riserva sconti.

Nacque il 6 novembre 1841 a Sossio Baronia, distretto di Ariano Irpino, da Giuseppe di professione macellaio e da Vincenza Bucci: entrambi analfabeti e poveri quanto la fame che pativano quotidianamente.

Una famiglia in miseria e Filomena, poco più che bimbetta, cominciò a sgobbare facendo la servetta nella casa di ricchi proprietari terrieri della zona.

Con la crescita diventò una ragazza splendida e in tanti le ronzavano intorno, ma l’incontro fatale avvenne un giorno di primavera, anno 1861, nella campagna di contrada Civita, dove lei stava lavorando come sempre duramente.

E’ quello con Giuseppe Schiavone, ragazzo di 23 anni, già un brigante conosciuto in tutta la zona e latitante per evitare la leva militare, che ebbe la sua storia più importante.

Un vero il colpo di fulmine: appena pochi mesi, e lei è già fuggita col bandito, dopo aver venduto, per 39 ducati, tutto ciò che possiede, beni e casa compresi, iniziando subito una nuova vita di brigantessa al fianco del suo uomo.

Abbandonò ogni cosa per amore e forse anche per riscatto e rivalsa sociale.

Meglio temuta che povera e oltraggiata continuamente.

A cavallo, vestita da uomo, col fucile a tracolla, Filomena fu solo la donna del bandito, o meglio la sua druda (come la chiamano i resoconti della polizia) ma è una guerrigliera in prima persona: partecipò alle razzie, tesse imboscate, finì a schioppettate con le guardie piemontesi.

Bella, coraggiosa, ardita, coraggiosa gli uomini della banda la ammiravano e “hanno per lei cura e rispetto inimmaginabili per dei briganti”.

Ad appena ventun anni mise a segno il suo primo colpo: una spedizione punitiva in un podere di Migliano presso Trevico contro Lucia Cataldo, rea di non aver consegnato a Schiavone il denaro che il bandito le aveva ingiunto di devolvere.

Da allora innumerevoli furono i reati legati al suo nome; gli atti processuali ne forniscono un lungo elenco ricco di sequestri, incendi, razzie, aggressioni. Nulla da invidiare a colleghi uomini.

Bravissima nel manovrare il fucile, Filomena, e, insieme agli uomini, non si sottrasse nemmeno allo scontro coi soldati dell’odiato esercito piemontese.

Accade il 4 luglio 1863, in località Sferracavallo, quando la 1a Compagnia del 45mo fanteria si imbatté nella grossa banda che comprendeva i briganti di Schiavone, Michele Caruso e Teodoro Ricciardelli.

Sul terreno rimangono dieci soldati, un eccidio.

Una strage come tante avvenivano all’epoca.

Filomena la Spietata, ma anche la Soccorritrice: si racconta che non raramente sfida la sorte per dare conforto, medicare feriti, concedere possibilità di scampo a qualche malcapitato, insomma una fuggiasca a suo modo generosa.

Affascinante, appassionata, spavalda; corre voce che per lei hanno perso la testa anche altri banditi importanti, per esempio Caruso, Crocco, Ninco Nanco, Donato Tortora; e purtroppo come molte volte accade con alcune figure femminili di rilievo, si arrivò a dire che fu una donna di malaffare tra le lenzuola. Di quest’ultimo dato però non vi è traccia alcuna.

E’ sicuro invece che il terribile Schiavone fosse perdutamente innamorato della ragazza di Sossio Baronia.

Amore e morte convivevano in un precario equilibrio finché non accadde ciò che era prevedibile.

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre 1864 Rocco Schiavone fu catturato: i soldati piombarono sui banditi e li arrestarono.

Incatenato ed incarcerato a Melfi venne infine fucilato, in località Morticelli, la mattina del 28 novembre.

Filomena non era con loro la notte dell’agguato: prossima al parto, si trovava infatti nascosta a Melfi, al riparo.

Prima di essere passato per le armi, Schiavone (ad appena 36 anni) chiese e ottenne di poterla vedere per l’ultima volta.

“Alla vista della Pennacchio si inginocchiò, le baciò i capelli, le mani, i piedi e chiedendole perdono la strinse fra le sue braccia e le scoccò l’ultimo bacio d’amore”.

Ma anche per Filomena arrivo’ il momento della resa dei conti e dell’espiazione.

Tratta in arresto, la temibile brigantessa, rimasta sola, disperata per la morte del suo uomo, imboccò la via del pentitismo, e iniziò a collaborare.

Spinta, forse, da una voglia di normalità per il figlio che aveva appena dato alla luce.

Sono le sue informazioni, dicono le cronache, a permettere la cattura di caporal Agostino (Agostino Sacchietiello) e della sua banda, ivi comprese due brigantesse già sue amiche e socie, Giuseppina Vitale e Maria Giovanna Tito, la donna del “generale” Crocco.

Condotta davanti al tribunale di guerra, con sentenza del 30 giugno 1865 Filomena venne condannata a venti anni di lavori forzati.

Successivamente ridotti a nove e poi a sette, con regio decreto in data 6 marzo 1870.

Da allora, della Brigantessa irpina non si è mai più saputo nulla.

Leggenda vuole sia stata concessa la grazia, ma la realtà forse è molto più tragica.

La donna peri’ a seguito dei lavori forzati e venne tumulata, come molte altre compagne di sventura, in una fossa comune.

Ma la sua memoria, quella no, non finirà mai in una fossa comune.

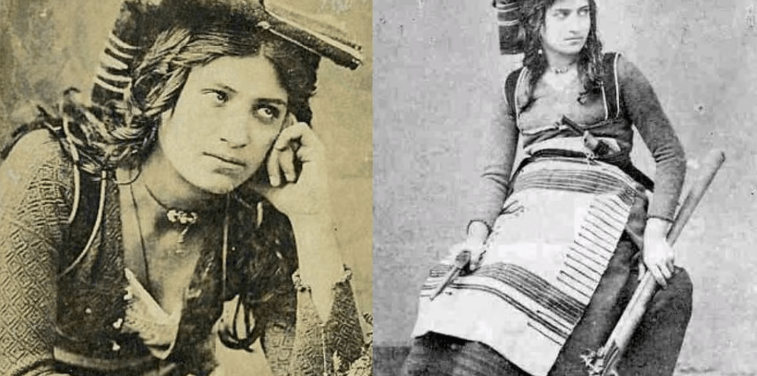

- Michelina e un coraggio sconosciuto.di Francesca Nicolò

Meglio una brutta morte che una mala vita.

Michelina De CesareOggi vorrei raccontare di uno dei personaggi meno conosciuti del nostro paese.

La nascita, il matrimonio e la morte della brigantessa più bella e celebre di tutti i tempi. Una donna che non ebbe un solo attimo di esitazione nel ribellarsi ad un destino di dolore e povertà.

La storia inizia a Caspoli, una piccola frazione del già piccolo paese di Mignano Monte Lungo in provincia di Caserta.

Era mercoledì del 28 Ottobre 1841 quando Domenicantonio Di Cesare e Giuseppa Diodati diedero alla luce una piccola bambina che chiamarono Michelina.

Una coppia di contadini in condizioni economiche misere e precarie: come molti suoi coetanei, l’infanzia di Michelina, assieme a quella del fratello fu molto difficile.

Nel 1858 morì anche papà Domenicantonio a sessantasette anni e così divenne impellente la necessità, anche per non gravare ulteriormente sulla famiglia, che Michelina si sposasse al più presto. Unione non per amore ma per estrema necessità.

La scelta ricadde su un giovane del luogo Rocco Zenga, anch’esso bracciante, figlio di Giuseppe e Giuseppa Forte. Di estrazione povera ed umile anch’egli.

Michelina aveva 19 anni lo sposo 26, al matrimonio assistettero come testimoni ben quattro paesani, avendo perso gli sposi entrambi i padri, e venne celebrato il 3 giugno del 1860.

La storia avrebbe registrato questo matrimonio solo nel 1861. Un’ errore che permane in quasi tutte le biografie, ma abbastanza comune all’epoca dato che l’anagrafe era totalmente cartacea.

Una famiglia propria, una serenità sperata ma purtroppo affatto goduta: forse erano questi i sogni di Michelina che sperava di avere un luogo sicuro dove ripararsi.

Ma il destino aveva in serbo altri piani per la giovane.

Il 17 gennaio del 1863 il marito di Michelina mori’ lasciandola vedova a soli 22 anni.

Dopo la morte dell’uomo a cui si era legata, Michelina conobbe Francesco Guerra, suo conterraneo.

L’uomo era nato nel Comune di Mignano il 12 ottobre 1836 da una famiglia di condizione diametralmente opposta.

Il padre Michelangelo Guerra (nato nel 1794) era un “Don” del paese, ossia un proprietario.

Quando conobbe Michelina era un ex soldato borbonico, che si era successivamente opposto contro il nuovo corso politico piemontese.

Ovviamente questa situazione deve essere necessariamente inquadrata nel fenomeno conosciuto come brigantaggio.

Nella suo gruppo di briganti anche Domenico Compagnone che così descrisse la loro banda: La banda è composta in tutto di 21 individui, comprese le due donne che stanno assieme a Fuoco e Guerra, delle quali quella di Guerra è anch’essa armata di fucili a due colpi e di pistola. Della banda [solo] i capi sono armati di fucili a due colpi e di pistole, ad eccezione dei due capi suddetti che tengono il revolvers.

Michelina insomma, che da molte testimonianze venne inquadrata come moglie del Guerra (pur non sposandosi mai), è riconosciuta come Capo, non rilegata quindi al semplice ruolo di moglie.

Non ebbe nessuna esitazione ad inseguire il compagno nella lotta, anche rinuncia ad un possibile matrimonio di fortuna che le avrebbe garantito un sostegno.

Non si fermò di fronte alle difficoltà.

Ella fu un simbolo di quella guerra civile.

Bella ed imprendibile, venne ammazzata assieme al Guerra a Mignano Monte Lungo il 30 agosto 1868.

E su di lei avvenne uno scempio disumano, di cui ancora oggi abbiamo testimonianza.

All’esercito “italiano” non bastò infatti ucciderla: dovevano compiere vilipendio e disonorare quella guerriera che tanta stima e fama si era guadagnata.

La fotografarono dunque morta ed a seno scoperto, mostrando il macabro cimelio ai giornali di allora.

Lei era la donna da disonorare, l’oggetto da deturpare.

Provarono a togliere memoria del suo coraggio, ma invano.

Il ricordo vive, per sempre.

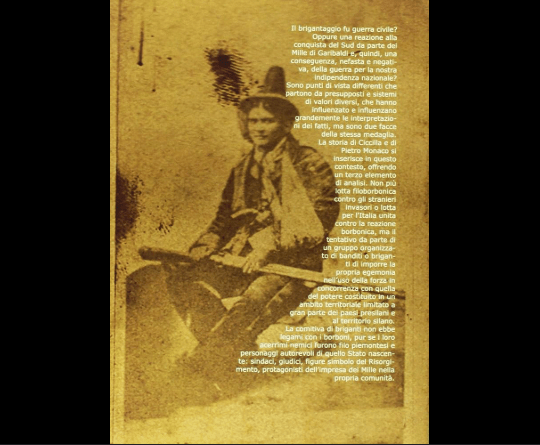

- Ciccilla, l’ultima a cedere.di Francesca Nicolò

La storia ci ha regalato testimonianze di tantissime donne coraggiose che decisero di aderire al brigantaggio. Una delle più note è Maria Oliverio, detta Ciccilla.

Originaria di Casole Bruzio, dove nacque il 30 agosto 1841, la donna si legò giovanissima al brigante Pietro Monaco che sposò nel 1858.

Donna di una bellezza magnetica, caratterizzata da occhi scuri, i capelli nero corvino e i lineamenti delicati ma altresì da una profonda e vivace intelligenza, nonostante l’umile estrazione. Non era una persona che si adattava facilmente ai ruoli che la società relegava alla donna. Difatti non ebbe la benché minima esitazione nell’aderire alla lotta contro il neo stato assieme a molte altre giovani.

Il marito si arruolò dapprima nell’esercito borbonico poi passò nelle file garibaldine, fermamente convinto nella bontà del progetto risorgimentale. Soprattutto al sud, la fame e la precarietà erano compagne di vita: qualsiasi ventata di cambiamento poteva rappresentare l’uscita o comunque una possibilità di riscatto da una condizione miserevole.

Ma le promesse di Giuseppe Garibaldi furono però disattese abbastanza presto, così Monaco disertò e uccise un possidente terriero. Rabbioso, impetuoso e carismatico: le cronache delineano il ritratto di un brigante molto sopra le righe ma al tempo stesso anche profondamente deluso da quanto accaduto.

Ricordiamoci che la diserzione equivaleva ad una carcerazione sicura e l’uccisione di un nobile era una condanna a morte certa. Insomma, Pietro Monaco era una persona sgradita sia ai borbonici che alla monarchia sabauda.

Circostanze che lo costrinsero a darsi alla macchia e a iniziare la parabola da brigante contro gli odiati “piemontesi”.

Lui e la moglie iniziarono così una vita dedita al vagabondaggio, alle razzie e alla latitanza.

Sempre in fuga, con i morsi della fame nel corpo e l’occhio vigile ad ogni possibile agguato.

Nel marzo 1862 Maria, pur non avendo commesso alcun reato, venne incarcerata insieme alla sorella Teresa a Celico.

La sua colpa? Essere legata ad uno dei criminali più ricercati dell’epoca. Difatto , ella non aveva commesso nulla di illecito.

Eppure l’obiettivo della carcerazione della donna era spingere il marito a costituirsi o, molto più probabile, ricattarlo affinché uccidesse alcuni pericolosi briganti filoborbonici.

La figura del Monaco era molto influente tra i briganti e avrebbe fatto comodo come spia, ma l’uomo non si piegò mai. Così la moglie venne rilasciata.

Eppure, a seguito della scarcerazione, accadde qualcosa di assolutamente inaspettato e crudele: Ciccilla, infatti, non esitò a uccidere brutalmente la sorella Teresa.

Il movente, ancora oggi, non è stato mai totalmente acclarato.

Pare che Maria sospettasse una relazione tra Teresa e Monaco anche se in molti sostengono la tesi della vendetta in seguito a una calunnia.

La sorella avrebbe infatti diffuso la diceria che Maria si fosse concessa ai carcerieri durante i due mesi di reclusione a Celico.

Resta il fatto che le mani della brigantessa si sporcarono del sangue di un atroce delitto.

A seguito dell’omicidio Maria raggiunse il marito e divenne per tutti “Ciccilla”.

Accolta con diffidenza dagli altri membri della banda, la donna conquistò ben presto fiducia e rispetto. Non mancò anche di suscitare timore in moltissime persone: non avendo avuto esitazione di compiere violenza contro il suo stesso sangue, ella poteva essere capace di tutto.

Non era solo la donna del capo.

Usava le armi e sopportava i disagi e le privazioni della vita da brigante esattamente come un uomo.

Si rivelò una leader naturale in simbiosi criminale con il suo Pietro. e prese parte attivamente a sequestri e rapine nella provincia di Cosenza.

Secondo le ricostruzioni dell’epoca il 23 dicembre del 1863 Monaco venne ucciso a Pedace dal suo braccio destro Salvatore De Marco, alias Marchetta, mentre dormiva accanto alla moglie.

La stessa Ciccilla fu ferita al polso nell’agguato.

Per 47 giorni si nascose nei boschi della Sila insieme ad altri uomini della banda.

Venne catturata, dopo un cruento scontro a fuoco, a Caccuri.

Processata a Catanzaro fu condannata a morte ma il re Vittorio Emanuele II le concesse la grazia commutando la pena capitale nei lavori forzati a vita.

Non esistono prove certe sulla sorte di Ciccilla dopo la sentenza, forse trascorse gli ultimi anni di vita nel Forte di Fenestrelle, in Piemonte.

Di lei non rimane che qualche foto e il ricordo di un’esistenza difficile ma determinata, accanto al suo amato.

Contro tutti, contro ogni limite.

- Occhio alla testa (in tutti i sensi).di Francesca Nicolò

Sono uno dei simboli per eccellenza. Belli, emblematici e suggestivi.

Può essere capitato che abbiate visto questi bellissimi vasi di produzione artigianale, in Sicilia.

Ma come nascono?

Una storia che ha molto da raccontare…e da far rabbrividire.

La leggenda sull’origine di questa produzione centenaria è ambientata a circa 1000 anni fa, quando la Sicilia era sotto il dominio dei Mori.

Nel quartiere della Kalsa, a Palermo, risiedeva una giovane donna di incredibile bellezza. Un giorno, mentre era in balcone, un giovane Moro la vide e se ne innamorò perdutamente.Egli professò tanto il suo amore che la ragazza, conquistata, ricambiò con passione. Si concesse a lui completamente, spinta da una grande ed irrefrenabile passione.

Solo in seguito, il giovane informò la donna del suo imminente ritorno in Asia Minore, dove lo attendevano moglie e figli.Una notizia che spiazzò l’amata.

La giovane, infuriata, aspettò che egli cadesse addormentato e lo uccise nel sonno.

Ella voleva tenere il viso dell’amante sempre con sé, quindi decise di decapitarlo e dal suo capo ricavò un vaso dove pose il Basilico.Grazie al luogo fertile e bagnato dalle lacrime della donna, il basilico crebbe rigoglioso sul suo balcone, con inebriante profumo.

I vicini, invidiosi della pianta rigogliosa, commissionarono vasi in ceramica dall’aspetto simile alla testa del Moro.Ed ecco che da una leggenda tanto macabra, una tradizione leggendaria ed unica.

Guarderete ancora questi vasi con lo stesso sguardo?

- La sorella dimenticata.di Francesca Nicolò

Si parla molto di Cleopatra, ma pochi ricordano la sorella dimenticata: Arsínoe IV. Oggi racconto la storia dimenticata di un personaggio scomodo.

Principessa che non voleva rimanere al margine del potere ed è finita prigioniera.

Un’ombra tragica nella storia del Nilo.

Nata tra il 68 e il 63 a. C. , figlia minore di Tolomeo XII. Mentre sua sorella maggiore saliva come simbolo di seduzione e diplomazia, Arsínoe viveva tra le tensioni di una famiglia dove il potere era ereditato dal veleno. La morte del padre ha acceso la scintilla del conflitto: Cleopatra e suo fratello cogovernavano l’Egitto, finché lui non la esiliò.Nel bel mezzo del caos, Arsínoe scelse da che parte stare: la sua, quella di una donna sola ma consapevole del suo potere delle proprie capacità.

Quando Giulio Cesare arrivò ad Alessandria, Arsínoe non si nascose. Scappò con l’eunuco Ganimede, assunse il comando dell’esercito egiziano e si proclamò regina. Un’adolescente contro il più grande impero del mondo.

Per settimane riuscì tenacemente a resistere. Ma è stata tradita, catturata e mandata a Roma.

E lì… mortalmente umiliata.

Costretta a sfilare incatenata nel trionfo di Cesare del 46 a. C. Come un trofeo di guerra. Il popolo romano, vedendola così giovane e degna, non applaudiva. Si è indignò. Molti credono che quest’immagine abbia contribuito a suggellare il destino di Cesare.

Esiliato al Tempio di Artemide, visse a Efeso sotto asilo sacro. Ma nemmeno il marmo degli dei riuscì a proteggerla. Nell’anno 41 a. C. , Cleopatra, temendo il suo ritorno, ordinò il suo omicidio.

Il sangue di Arsínoe macchiò le scale del tempio.

E con questo, si infranse una delle leggi più antiche dell’umanità: il diritto al rifugio.

Arsínoe è morì, ma non con essa la sua storia.

Perché era la regina senza trono.

Prigioniera senza arrendersi.

E sorella… senza perdono.